素数ゼミ(周期ゼミ)とは何者なのか?

はじめに:この記事で解消したい疑問

世界中にセミはいるのに、「13年」「17年」といった素数周期で地中から一斉に出現するセミは、なぜか北米にしか存在しません。 この現象は長年にわたり進化生物学や数学の分野でも注目され、“素数ゼミ”という異名で知られるようになりました。

この記事では、そんな素数ゼミに関して、次のような疑問が解消するまで掘り下げ続けます。

- 素数ゼミとは何者か?

- なぜ北米にのみ存在するのか?

- なぜ13年や17年といった素数周期で出現するセミしか残っていないのか?

- なぜ気候や環境が安定した現代においても、彼らの周期は崩れず維持され続けているのか?

- なぜ北米に非周期型(毎年発生型)のセミが定着しないのか?

「素数ゼミ」とは何者か?

「素数ゼミ」は、北アメリカ東部にのみ生息する特殊なセミの一群で、13年あるいは17年という極端に長い周期で一斉に大量発生することで知られています。 学術的には「周期ゼミ(Periodical cicadas)」と呼ばれ、Magicicada属という限られた種に属する昆虫です。

この「13」や「17」といった周期は、数学的に言えばいずれも「素数」です。 素数とは、1と自分自身以外に割り切れない自然数のことで、他の数と周期的に重なる可能性が低いという性質を持ちます。 素数ゼミがこの素数周期で出現することには、進化的にも生態学的にも大きな意味があると考えられています。

特徴的なライフサイクル

素数ゼミの最大の特徴は、「時間依存型」のライフサイクルを持っていることです。 これは、日本のアブラゼミなどが持つ「サイズ依存型(一定の大きさになったら羽化する)」とは異なり、 栄養状態にかかわらずあらかじめ決められた年数(13年または17年)を土の中で過ごし、 その周期が満了した年に一斉に地上に出て羽化するというものです。

実際の羽化数はとてつもなく、1エーカー(約4000㎡)あたり100万匹を超えることもあると言われます。 その様子は圧巻で、抜け殻が木々を埋め尽くし、鳴き声は街の騒音計が振り切れるほどの音量になります。

発生パターンの特異性

素数ゼミの発生は非常に“偏り”があります。 ある年に特定の地域で大発生が見られたら、次に同じ場所でそのセミたちの子孫が出てくるのは13年後か17年後になります。 つまり、その年以外には成虫は一切出現しません。 この「全員で出てきて、あとは全員で消える」という戦略が、彼らの生存にとって重要な意味を持っているのです。

名前の由来と注目される理由

素数ゼミが「素数」と「セミ」をかけ合わせて呼ばれるようになったのは、比較的最近のことです。 1970年代に進化生物学者ロイドとダイバスが、「素数周期には捕食者との周期的重なりを避ける効果がある」という仮説を提示し、 そのユニークさがメディアや数学界でも注目されるようになりました。

周期ゼミは単に「長く土の中にいる不思議なセミ」ではなく、 「数学・進化・生態が交差する、きわめて戦略的な昆虫」として、世界中の研究者たちの興味を集めているのです。

なぜ北米にのみ存在するのか?

素数ゼミ(周期ゼミ)が地球上の他の地域ではなく、なぜ北米東部にしか存在しないのか──この問いには、生物地理学と進化の歴史が深く関わっています。

氷河期の過酷な環境が進化のきっかけに

素数ゼミの進化を語るうえで欠かせないのが、更新世(約200万〜1万年前)における氷河期の影響です。 氷期の北米では、広大な範囲が氷に覆われ、動植物は「レフュジア」と呼ばれる氷の届かない避難所的な森林に閉じ込められるようにして生き延びました。

このような環境下では、土中の温度も低く、樹木の成長が遅いため、セミの幼虫もエサとなる根の養分を得にくくなります。 その結果、幼虫の成長には10年以上という長い時間がかかるようになりました。 そして極めて少数しか羽化できない年が続いたことで、セミたちは「同時に羽化しないと繁殖できず絶滅する」という圧力にさらされます。

この時、進化したのが「同期羽化戦略」──仲間と同じ年に一斉に出てくるという仕組みです。

他地域にはなぜ広がらなかったか?

アジアやヨーロッパにもセミは広く分布していますが、素数ゼミのような長周期で一斉発生する種は見られません。 それは、以下のような要因が絡んでいます:

- 競争環境の違い:アジアではセミの多様性が高く、多くの種が「非同期発生」をすでに確立しており、長周期型のセミが入り込む余地がなかった。

- 氷期からの回復の仕方:アジアでは氷期の終わりに南方からセミが再移入し、通常の数年周期に戻った。一方、北米では“氷期仕様”の長周期型がそのまま定着した。

- 進化の偶然性:周期ゼミの祖先はMagicicada属という限られた系統に属し、たまたま進化の圧力が重なったことが大きい。他のセミ属には同じ進化圧がかかっても周期性が固定化しなかった可能性が高い。

「素数ゼミ」は北米の生態系に特化した戦略

北米の落葉広葉樹林帯は、氷期後に比較的新しく形成された生態系です。 ここにはセミの競合種が少なく、素数ゼミが占める「長周期ニッチ(生態的な役割)」に適した環境が残されていました。 こうして、世界でも類を見ない「素数周期で同期羽化するセミ」が北米にだけ残されたのです。

言い換えれば、素数ゼミは氷河期という極限環境が生み出した“生きた進化の遺物”であり、 北米という土地がそれを育てた進化の特異点なのです。

なぜ13年や17年といった素数周期しか残っていないのか?

素数ゼミの名前の由来ともなっている「13年」「17年」という周期。 なぜこのような特異な数字が選ばれ、進化の中で生き残ったのでしょうか? それは、単なる偶然ではなく、生存戦略としての合理性と優位性があったからだと考えられています。

捕食者との周期的重なりを避ける「素数の力」

自然界の多くの動物──特に捕食者や寄生虫なども──それぞれ固有の繁殖周期を持っています。 もしセミの出現周期が「12年」のような合成数(3×4)の場合、3年周期や4年周期の捕食者と頻繁に発生タイミングが重なってしまいます。 これは、セミにとって大きなリスクです。

しかし、13年や17年のような素数周期であれば、他の周期と重なる頻度は極端に少なくなります。 たとえば、13年周期のセミが3年周期の捕食者と同期するのは39年に一度だけです。 こうした「ズレの最大化」は、捕食リスクの回避において非常に有効です。

交雑を防ぐ「周期の非重複性」

もう一つ重要なのが、異なる周期同士の交雑による集団崩壊のリスクを避けるという視点です。 もし15年周期のセミと18年周期のセミが同じ地域で同時に発生してしまうと、 偶然の交尾によって中途半端な16.5年周期(実際には成立し得ない不安定な周期)の子孫が生まれる可能性があります。

こうした“周期のぶれ”は、その集団の同期発生性を失わせ、 「数の暴力」による捕食回避や繁殖成功の確率を大きく下げてしまいます。 そのため、重なりにくい素数周期をもつ集団だけが安定して生き残ったという進化的淘汰の結果が、現在の13年・17年ゼミなのです。

他の素数周期が存在しない理由

素数ゼミが13年と17年という周期に限定されている理由は、単に“素数であること”だけではありません。 理論上は、5年・7年・11年・19年・23年・29年といった他の素数周期も進化の選択肢として存在し得たはずですが、 それらが定着しなかったのには明確な理由があります。

短すぎる周期は天敵に対応されやすい

たとえば5年や7年といった短い周期では、一斉発生の頻度が高いため、捕食者が学習や適応をしやすくなってしまいます。 13年や17年ほど間隔が空けば、捕食者が周期を記憶しづらく、特化した捕食戦略をとることが難しくなります。 短周期では「数の暴力(捕食飽和)」を成立させる前に、天敵に同調されてしまう恐れがあったと考えられます。

長すぎる周期は進化速度が遅れる

一方で19年、23年、29年といった長周期については、世代の回転が遅くなるというデメリットがあります。 1世代にかかる年数が長ければ長いほど、突然変異による適応進化が起こりにくく、 環境の変化に柔軟に対応することが難しくなります。 また、19年以上の周期ともなると、1度の失敗(発生タイミングの異常、天候不順など)が集団全体の存続に直結するため、 リスク分散の観点からも不利だったと考えられます。

11年や19年が「惜しくも消えた周期」である可能性

特に11年や19年といった中庸の素数周期は、13年や17年に近く、「なぜ残らなかったのか」が長年議論されてきました。 仮に過去に存在したとしても、他周期との交雑や天敵の同期リスクの面で13年・17年ほど安定的ではなかったと推測されます。 例えば11年周期は、22年周期の捕食者や、5年・6年周期の動物と比較的高頻度で同期してしまう恐れがあるため、 生存率で不利だった可能性が高いのです。

他の周期が消えていった理由

実際、かつては14年や15年周期の集団が存在した可能性も指摘されています。 しかし、周期の近い他集団との交雑によって同期性を失い、長期的には淘汰されてしまったと考えられています。 進化の中で生き残ったのは、交雑のリスクが低く、捕食者との周期被りも少ないという、 あらゆる点で生存に有利な「素数周期型」だけだった──それが13年ゼミと17年ゼミの生き残った理由なのです。

ほんの少しの不利が、何世代もあとに効いてくる

どの周期のセミが生き残るか──その判断をするのは、進化のふるいだ。 そしてこのふるいは、意外と繊細で、わずかな違いも見逃さない。

たとえば、13年ゼミが1000匹いて、次の世代でも1000匹を安定して残せるとする。 一方で、15年ゼミは同じ条件でも、周期の重なりや交雑、捕食リスクのせいで、ほんのわずか繁殖効率が落ちる。 1世代あたり1%でも少なければ──それが積み重なれば、いずれその周期は淘汰されてしまう。

仮に、毎世代ごとの個体数がこうだったとしたら

世代13年ゼミ(安定型)15年ゼミ(1%不利) 第1世代1000匹990匹 第10世代1000匹904匹 第50世代1000匹605匹 第100世代1000匹366匹

たった1%の差でも、長い時間が経てば確実に効いてくる。 このようにして、周期ごとの“微差”がゆっくりと選別されていき、最後に残ったのが13年と17年──だったのかもしれない。

なぜ現代の安定した気候でも周期が維持されているのか?

現代の北米は、もはや氷河期のような過酷な環境ではありません。 樹木の成長も早く、セミの幼虫も比較的短期間で成熟できるはずです。 それにもかかわらず、なぜ素数ゼミたちは13年・17年という長い周期を今も守り続けているのでしょうか? その答えは、「いったん確立された戦略は、容易には崩せない」という進化生態学の法則にあります。

「同調羽化」から外れると生き残れない

素数ゼミにとって最大の武器は「集団同期による大量発生」です。 この同期を崩してしまうことは、自らの生存戦略を放棄するのと同じです。 仮に突然変異などで周期を外れて1年早く地上に出てきてしまった個体(通称「ストラグラー」)がいたとしても、どうなるでしょうか?

- 仲間がいないため交尾できない

- 敵に狙われ放題

- 次世代を残せない

このように、同期を外れた個体は圧倒的に不利であり、ほぼ確実に淘汰されてしまいます。 結果的に「みんなと同じタイミングで出る」ことが個体の生存にも、種全体の維持にも必須となっているのです。

周期の維持は“集団全体の性質”である

個々のセミの体内時計が13年・17年をカウントしているというよりも、これは集団遺伝的に固定された特性です。 突然変異などで周期がズレたとしても、それが広がる余地はほとんどありません。 いわば、周期ゼミにとっては「1匹では成立しない生存戦略」。 個体の意志とは無関係に、集団としての振る舞いが環境に適応しているため、 それが現代においてもそのまま残っているのです。

ズレた個体は、生き残りにくい

13年周期で出てくる集団の中に、仮に1年早く出てきてしまった個体がいたとする。 それだけで、次のようなリスクにさらされる。

- 繁殖相手が見つからない

- 鳴き声が空振りに終わる

- 数が少ないぶん、捕食されやすい

こうした“ズレ”は、そのまま生き残りにくさ=繁殖できないにつながる。 たとえ突然変異で周期が少し変わったとしても、集団に広がる前に淘汰されてしまう。 だからこそ、13年ゼミは13年のまま。17年ゼミは17年のまま。 周期が安定しているのは、変えられないからではなく、変わると不利だから──ということなのかもしれない。

現代でもなお“素数周期”が有利な理由

さらに、温暖化した現代でもこの素数周期が有効であることも見逃せません。 13年や17年という周期は、他の種(捕食者や寄生者、競合するセミなど)と周期的に重なりにくいという本来の利点を今でも発揮しています。 現代においても、素数ゼミを狙い撃ちできる捕食者や寄生者はいません。 周期的に大量に発生し、その「暴力的な数」で一気に生殖を済ませてしまう彼らの戦略は、今なお有効なのです。

なぜ北米に非周期型(毎年発生型)のセミが定着しないのか?

北米のセミといえば素数ゼミが有名ですが、実際にはNeotibicen属を中心とした毎年発生型(Annual cicadas)のセミも存在しています。 それでも、なぜ日本のアブラゼミのような非周期型セミが広く定着していないのでしょうか? その背景には、環境要因、生態的競合、そして戦略上の違いが複雑に絡んでいます。

生態的な壁と既存の競合種

北米にはすでに、非周期型のセミ(いわゆる“ドッグデイ・セミ”)が生態系に溶け込んでいます。 これらのセミは個体数が少なく、目立ちにくい戦略を採っています。 そのため、生態的ニッチはすでに占められており、 新たに非周期型の外来種が参入しても安定した繁殖集団を築くことは難しいと考えられます。

さらに、素数ゼミが支配的に存在する地域では「周期同期型」の圧倒的な数の力が環境を支配しており、 外来種や非同期のセミは繁殖機会を得にくくなります。

捕食圧と適応の難しさ

毎年発生型のセミは、少数でひっそりと生活するスタイルです。 しかし、北米の多くの地域では捕食者も多く、 毎年少しずつ出てくる戦略では「捕食者飽和」による防御ができません。 結果的に、目立つ個体は狙われやすく、安定した集団を作りづらいのです。

また、植生や土壌条件、樹種との相性など、セミが産卵・成長するうえで必要な要素も影響します。 仮に日本のアブラゼミを導入しても、北米の自然条件に適応しきれなければ定着は困難でしょう。

成功しない“導入実験”の背景

一部では日本やアジアからセミを導入する試みも行われましたが、定着した記録はほとんどありません。 それは、素数ゼミという“進化的に特化した存在”が支配的な生態系に、 新たな戦略の種が入り込む余地がほとんどなかったからだと言えます。

素数ゼミは、ただの長生きなセミではありません。 北米という特殊な進化の舞台で、気候・捕食・交雑リスクなどあらゆる条件に適応した 「戦略の極致」ともいえる存在なのです。

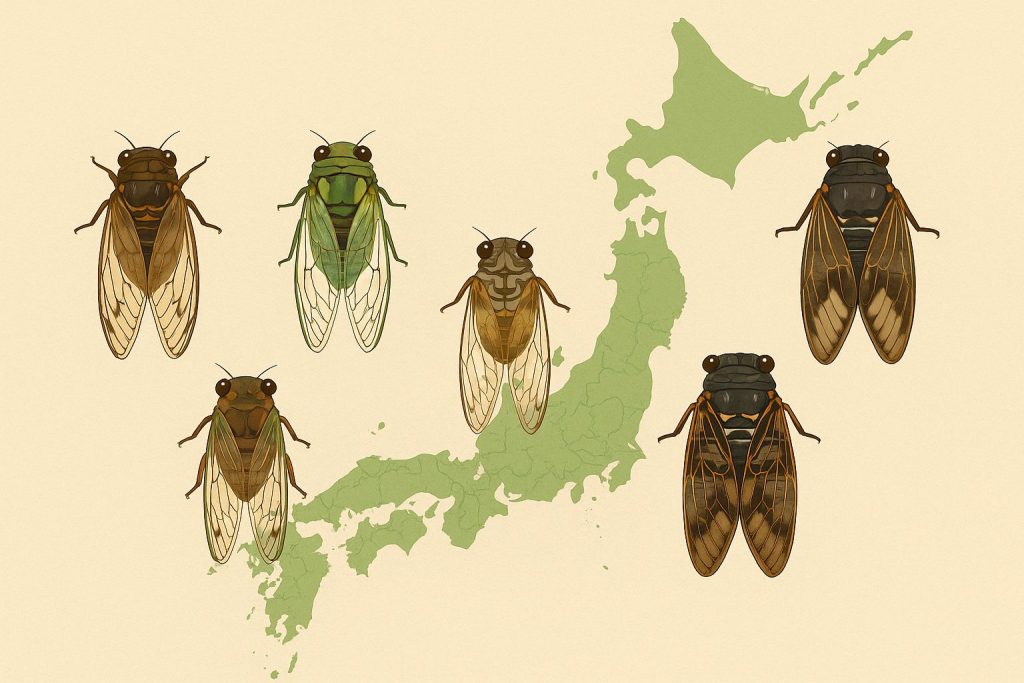

なぜ日本には素数ゼミがいないのか?

北米の“素数ゼミ”と呼ばれる周期ゼミたちは、なぜか日本では確認されていない。 セミの多様性が高いはずの日本に、13年ゼミも17年ゼミもいない──これはこれで不思議な話だ。 どういうことなのか、少し掘り下げてみた。

アブラゼミ

- 幼虫期間:6〜7年

- 出現:毎年

- 分布:全国

都市部でもっともよく見かけるセミ。茶色がかった翅と「ジジジジ…」という独特の鳴き声で、真夏の街に響いている。 地中生活は6〜7年とされるが、出てくるタイミングは分散していて、結果的に毎年成虫が現れている。

ミンミンゼミ

- 幼虫期間:3〜5年

- 出現:毎年

- 分布:本州以北中心

高音の「ミーンミーン…」という鳴き声が特徴。やや標高の高い地域や林の縁などに多く、関東以北では夏の主役格。 こちらも年による偏りは見られない。

ヒグラシ

- 幼虫期間:2〜3年

- 出現:毎年

- 分布:山間部中心

「カナカナカナ…」という涼しげで少し切ない鳴き声。朝や夕方、薄暗い時間帯に鳴く。 2〜3年で羽化するとされるが、周期は合っておらず、毎年普通に聞こえてくる。

ツクツクボウシ

- 幼虫期間:2〜4年

- 出現:毎年

- 分布:全国

夏の終わりごろに目立つ存在。「ツクツクボーシ、ツクツクボーシ…」と加速する独特のリズム。 成虫の出現は8月後半から本格的に鳴きはじめる。

クマゼミ

- 幼虫期間:3〜7年(地域差あり)

- 出現:毎年

- 分布:西日本中心、関東以北にも拡大中

西日本で支配的な大型セミ。最近は関東でも定着しつつある。 「シャーシャーシャー」という機械音のような鳴き声が特徴。 地中生活はやや長めとされるが、毎年安定して出てくる。

つまり?

おそらく、日本では「毎年ちょっとずつ出てくる」やり方でうまくいってしまったのだと思う。 セミの種類が多く、それぞれが鳴き声や時間帯、生息地をうまく分け合っている。 結果的に、周期を合わせて一斉に出てくる──という戦略が入り込む余地がなかった。

また、氷期の影響も関係していそうだ。北米では、氷河期により地中の成長が著しく遅れ、 みんなが同じタイミングで出てこないと繁殖できないような状況になった。 だからこそ“同期戦略”が進化し、素数周期に収束していったのかもしれない。

一方、日本はそこまで極端な環境ではなかった。周期を合わせる必要がなく、今のやり方のままで生き延びられた。 だから、そもそも“素数ゼミになる必要がなかった”──ということなのかもしれない。

おわりに:わかったような?

ここまで読んで、素数ゼミという存在について、なんとなく全体像がつかめた気がします。

「なるほど、そんな背景があって13年や17年という周期が残ったのか」と。

でも、まだ60%くらいの納得感。

「それって本当なの?」「他にも理由があるんじゃ?」というモヤモヤも残っています。

たとえば──

・なぜ“素数”がここまで生存に有利だったのか?

・北米以外では本当に一度も定着できなかったのか?

・これから気候変動が進んだら、この仕組みは崩れるのか?

調べれば調べるほど、説明は整っているようで、どこか進化の“偶然”に寄りかかっているような気もしてきます。 だからこそ、このテーマにはまだ探る必要があるのかもしれません。

今回の調査はあくまで途中経過。

まだまだ先は長そうです。